熱システム工学

本研究室は、エネルギーの変換・輸送・貯蔵の高度化をめざし2019年9月にスタートしました。高温燃料電池や二次電池といった電気化学デバイス内の現象や、炭化水素やアンモニア混合燃料の触媒反応(改質・酸化・熱分解)を対象に、熱・物質・電荷輸送という機械工学的な観点からアプローチし、ミクロからマクロにわたる複雑な現象を解明するとともに、これらデバイスの更なる展開につながる本質的な理解をめざしています。また新たなエネルギーシステムの創出に向けた研究を行っています。

教員

* メールアドレスの後ろに kyoto-u.ac.jp を補ってください。

岩井 裕 ( Hiroshi IWAI )

教授(工学研究科)

教授(工学研究科)

研究テーマ

熱工学、伝熱工学、流体工学などを基盤にエネルギーの変換・輸送・貯蔵の高度化をめざした研究を行っています。近年は電気化学デバイスの電極や各種触媒など、多孔質体における熱・物質・電荷輸送現象の解明と制御に取り組んでいます。またこれらデバイスのマクロスケールでの熱制御や、新規なエネルギーシステムの創出に向けた研究を行っています。

連絡先

桂キャンパス C3棟 b4S07室

TEL: 075-383-3650

E-mail: iwai.hiroshi.4x アットマーク

岸本 将史 ( Masashi KISHIMOTO )

准教授(工学研究科)

准教授(工学研究科)

研究テーマ

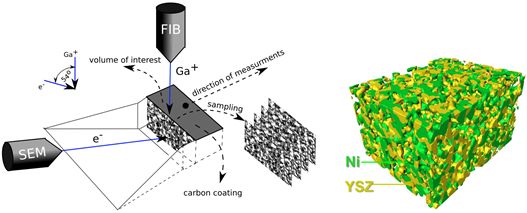

電気化学デバイスのナノ~ミクロスケールの構造とマクロ性能の相関を解明することを目的とした研究を行っています。集束イオンビームを備えた走査型電子顕微鏡(FIB-SEM)を用いた最先端の3次元構造観察技術を用いることで、電極のナノスケール構造を観察・定量化しています。その上で、実構造に基づいた数値シミュレーション技術により電極内の輸送・反応現象の解明に取り組んでいます。また、含浸法や相転換法といった新規電極作製プロセスに関する研究も行っています。

連絡先

桂キャンパス C3棟 b4S09室

TEL: 075-383-3651

E-mail: kishimoto.masashi.3m アットマーク

栗山 怜子 ( Reiko KURIYAMA )

准教授(工学研究科)

准教授(工学研究科)

研究テーマ

マイクロ熱流体デバイスの高効率化・高機能化に向けて、ナノ・マイクロスケールにおける熱流動現象の計測・解明・制御を目的とした基礎研究を行っています。蛍光や散乱光を利用した非侵襲な温度・粘度・濃度などの計測法の開発やデバイスの評価などを行っています。

連絡先

桂キャンパス C3棟c4S06室

TEL: 075-383-3665

E-mail: kuriyama.reiko.2mアットマーク

郭 玉婷(Yuting GUO)

助教(工学研究科)

研究テーマ

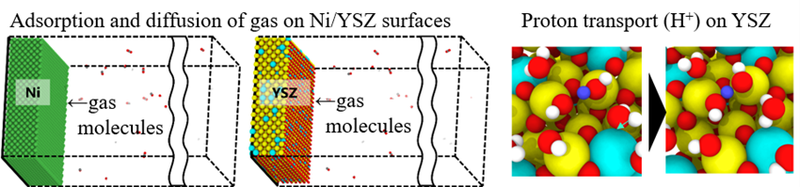

分子動力学や第一原理計算を用いて、電気化学デバイス内部および界面における分子・イオン・電子の輸送現象および熱輸送を解析しています。また、分子動力学と機械学習を組み合わせることで、熱伝導や吸着、拡散などの現象の予測にも取り組んでいます。

連絡先

桂キャンパス C3棟 b4N03室

TEL: 075-383-3652

E-mail:guo.yuting.3f アットマーク

研究テーマ・開発紹介

相互に関連するものもありますが、研究テーマは次のように分類できます。

(1)3次元ナノ構造イメージングに基づく機能性多孔質体の最適化

(2)燃料電池・二次電池内の熱・物質・電荷輸送現象に関する研究

(3)触媒反応(改質/燃焼)を伴う輸送現象の解明と制御

(4)熱流動場の計測・可視化・シミュレーション

(5)エネルギーの変換・貯蔵に関する新コンセプトの創出と検証

SOFC電極の構造と性能に関する研究

高い発電効率で注目を集める固体酸化物形燃料電池(Solid Oxide Fuel Cell: SOFC)の性能は、多孔質である電極の構造に強く依存します。本研究室では、主として"構造と機能"という機械工学的観点から、高性能かつ高耐久の電極あるいはセルを実現するための研究を行っています。

①セルを自作する、②作製したセルの性能を評価する、③評価前後のセルの構造を解析・定量化する、④得られた構造データを独自に開発した電極あるいはセルの発電シミュレーションプログラムに適用することで構造と性能の関係を調べる、といったプロセスを一貫して研究室内で実施することができます。

図 集束イオンビームによる微細加工と電子顕微鏡による画像取得を繰り返し(左図)、得られた多数の画像をコンピューター内で再構築することで、多孔質電極の3次元構造が得られる(右図、Ni-YSZ燃料極、粒子径は約1ミクロン).

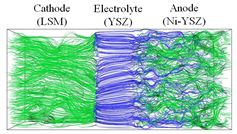

図 LSM空気極/YSZ電解質/Ni-YSZ燃料極で構成されるSOFCのシミュレーション結果の例(緑:電子電流、青:イオン電流).

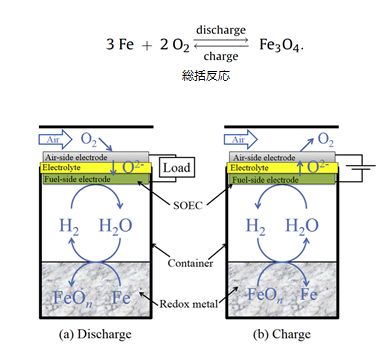

新規な高温二次電池の研究

図は、新しいコンセプトの二次電池(充電池)である固体酸化物形鉄-空気電池です。水素と酸素の反応により水蒸気が生成される過程で電力と熱が得られる燃料電池モードと、電力と熱を加えることで水蒸気を水素と酸素に分解する電解モードの双方向の運転が可能な固体酸化物形電気化学セル(Solid Oxide Electrochemical Cell, SOEC)と、鉄多孔質体の酸化還元反応を組み合わせています。本質的には鉄の酸化還元によるエネルギー貯蔵なので、安価な大容量エネルギー貯蔵装置となる可能性があります。本研究室では、SOECの高電流密度化や、反応に伴い構造変化が生じる鉄多孔質体におけるガス拡散などの要素研究のほか、システム化した場合のエネルギー解析を行っています。

図 固体酸化物形鉄-空気電池における充放電プロセスの概念図.

マイクロ熱流体デバイス創製のための熱流動解析と計測

Power -MEMS(超小型エネルギー機器)やμ-TAS(マイクロ化学分析システム)などに代表されるマイクロ熱流体デバイスの創製に向けた基礎研究として、マイクロ流路内の熱流動現象に関する計測・制御技術の開発を行っています。例えば、現在開発中の蛍光偏光法に基づく温度計測法は、流体中に混入した蛍光分子のブラウン運動に伴う偏光解消を利用して、マイクロ流路内の流体温度を非接触かつ高空間分解能で測定することが可能です。また、この原理を応用し、塗布型や貼付型のフレキシブルな表面温度センサーの開発にも取り組んでいます。このように新たに開発した計測技術を用いて微小空間特有の熱流動特性を解析し、マイクロスケールにおける現象の解明や制御、デバイスの開発設計へ応用していきます。

電気化学デバイスにおける分子・電荷輸送現象の分子動力学的解析

ナノスケールの視点からは、SOEC水素極で生じる共電解反応は、①反応ガスの界面近傍への吸着・拡散、②三相界面において電子を受け取り、酸化物イオンとなる電荷移動反応、③生成ガスの脱離、といった一連の素過程から成ります。下図は、上記のようなガス分子の吸着、脱離、拡散といった界面輸送現象を、分子動力学により原子レベルで可視化・解析した例です。また、第一原理分子動力学を用いてプロトン輸送挙動も取り入れることで、三相界面といったナノスケールの狭い空間における分子輸送機構を解明するためのシミュレーション手法の構築を進めています。