進化型機械システム技術産学共同

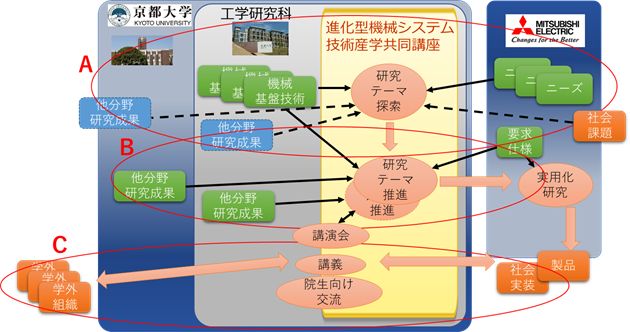

京都大学工学研究科は三菱電機株式会社と共同で継続的なイノベーションの創出とイノベーションを担う人材の育成を目標とした産学共同講座を設立しました。

本講座は京都大学の有する知見と、三菱電機が手掛ける幅広い電機製品・システム・デバイスを組織的に連携させることで、学際的な知見の活用により多様な社会の課題を解決する「進化していく機械システム」の研究開発と、イノベーションを担う人材育成に取り組みます。

教員

奥田 晴久(Haruhisa OKUDA)

特定教授(工学研究科・機械理工学専攻)

博士(情報科学)

連絡先

桂キャンパス C3棟b4N06室

TEL: 075-383-3538

E-mail: okuda.haruhisa.3z%kyoto-u.ac.jp (%→@に変更)

上垣 慎(Shin UEGAKI)

特定助教(工学研究科・機械理工学専攻)

E-mail: uegaki.shin.5v%kyoto-u.ac.jp(%→@に変更)

研究テーマ・開発紹介

講座開設趣旨

近年、サイバーフィジカルシステム(CPS)※の実現に向けた研究開発の加速は目覚ましいものがありますが、高度化・複雑化する実社会の課題を本質的に解決するには、サイバー空間の高度化と並行して、物理・物性・制御・最適化などのフィジカル空間を対象とした技術革新が不可欠であり、この実現には、基礎研究の段階から、大学が持つ技術シーズと産業界が認識するニーズを組み合わせることが重要です。

京都大学と三菱電機は、2005 年から進めてきた機械分野での共同研究をさらに深化発展させるためには、研究テーマを共同で探索し、異なる立場の知を融合できる共同研究体制が必要と考え、今回、先端機械工学分野におけるイノベーションの創出と、イノベーションを担う人材育成を行う共同講座を開設しました。

- 研究室ホームページ(工事中)

※ CPS(Cyber Physical System):現実社会とサイバー世界が効果的に連携・連動することで、より高度な社会の実現を目指すサービスおよびシステム

イノベーション創出研究テーマ

人との関わりを考慮した先進機械システム研究および技術シーズとしての高度な基礎研究とその応用として、京都大学と三菱電機の組織連携活動では、以下の4分野の研究を進めています。本講座ではこの連携活動に資する情報共有や研究支援活動を行っていきます。

- 人と垣根のない機械システム:人と機械が共存する未来社会では、人を的確にサポートする機械システムが必要です。この実現に向けて、これまでの機械工学中心の研究者に加え、他分野の研究者とも連携した研究開発を進めます。

- 宇宙サービス: 近年の宇宙空間の活用拡大施策に資する活動として、物資輸送・物流ネットワークにおいて必要とされる基礎技術に関する研究開発を進めます。

- 人と共存するロボット:生成AIが実装されたロボットは近年では進化型自律エージェントとしての性格を強めています。こうした中で人間拡張視点に立った人とロボットの新しい関係性について探求していきます。

- 先進機械デバイス研究と応用:ナノテクノロジーなど物理現象に基づく基礎研究をもとに、応用の可能性を探る研究を行います。先端研究を融合することで、桁違いの物理特性を実現する機械デバイスを開発し、社会実装を目指した実用化開発につなげることを目指します。

本産学共同講座の特長

京都大学内に設置されている本産学共同講座に三菱電機 先端技術総合研究所から派遣している2名の特定教員をキーパーソンとして、研究関連活動・オープンイノベーション・人財育成/交流活動を推進します。

- 研究関連活動からの学術成果:シーズとなる基礎研究を実用化するためのニーズ開拓、ニーズを実現する基礎研究テーマ発掘の双方向の探索サイクルを繰り返すための継続的な議論を重ね、社会課題に対してイノベーティブな研究テーマの設定と社会実装の加速と学術成果の創出を図ります。

- オープンイノベーションのハブ機能:社会課題の解決に向けて、京都大学が有するさまざまな学際的分野の研究シーズと、三菱電機が持つ幅広い産業分野の技術力を両組織間で組み合わせることで、より大きなダイバーシティを持つハブ機能を担っていきます。

- 人財育成・人事交流:京都大学の学生との各種交流機会を通じて、産業界からの視座・知見からの議論を通じて人財育成・人事交流を図ります。また、学生(特に博士後期課程)と三菱電機の研究者を対象とした共同研究や各種プログラムを通じて、イノベーションを担うことのできる人財育成を図ります。